オウンドメディアのSEO対策大全!基礎から応用まですぐ役立つ内容を紹介!

「オウンドメディアを立ち上げたはいいものの、思うように成果が出ない。」「オウンドメディアを立ち上げたいけどSEOで勝てるのか知りたい」

本記事はこのようなお悩みをお持ちの方に最適な記事となっております。

結論からいうと、SEOの本質を理解した上で戦略的にコンテンツを整備し、継続的に改善を重ねることが不可欠です。

そこで本記事では、オウンドメディアSEOの概要から具体的な戦略フロー、そして成功事例までを体系的に解説していきます。

オウンドメディアのSEO対策とは?

オウンドメディアとは、自社が主体となって運営するメディア全般を指す言葉です。

自社の公式サイトやブログ、SNSアカウントなどが典型例であり、ペイドメディア(広告枠を買うメディア)やアーンドメディア(SNS上での口コミなど他者評価)とは異なり、企業がコンテンツの発信権を握っています。

自社運営のため掲載内容を自由にコントロールできる点が大きな特徴です。

自社の専門性や強みを活かし、ターゲットに対して有益な情報を継続的に発信することで、ブランディングや顧客ロイヤルティの向上、さらには問い合わせや購買促進といった成果につなげられます。

自社でSEOを進めていきたい方はこちらの記事がおすすめ⬇︎

SEO内製化(インハウスSEO)とは?メリットデメリットや成功するためのコツを徹底解説

オウンドメディアこそSEO対策をすべき理由5選

ここでは、なぜオウンドメディア運営とSEOが密接に結びつくべきなのかを、5つの視点で掘り下げます。

本章を読むことで、自社サイトの成長とビジネス成果を左右する要因が明確になります。

低コストで長期集客が可能になる

広告に多額の予算を投下しなくても、質の高い記事を蓄積して検索上位を獲得できれば、長期的な集客が安定して見込めるのがオウンドメディアSEOの大きなメリットです。

広告は予算を使い続ける限りは効果が得られますが、停止すると即座に集客が途絶えてしまいます。

一方、SEOで評価を高めたページは一度上位表示を得ると、継続的に検索流入をもたらし、比較的低コストでコンバージョンにつなげることが可能です。

顕在顧客だけでなく、潜在顧客にも情報を届けられるため、中長期的に見て高い投資対効果が期待できます。

ブランド認知とリード質の向上に繋がる

検索結果で上位表示されることは、見込み顧客に「その分野の専門家」として認識されるきっかけにもなります。

自社サイトに豊富な情報がそろっていると、ユーザーは信頼感を抱きやすく、ブランドイメージも高まりやすいです。

さらに、掲載するコンテンツの質が高いほど、問い合わせや資料請求など具体的なアクションにつながるリードの質も向上します。

情報の深さや説得力、そして実績をアピールする要素を組み合わせることで、購買意欲の高い訪問者を自然と集められる点も、オウンドメディアSEOの強みといえます。

潜在層〜顕在層まで網羅的に接触できる

キーワード選定を工夫することで、ニーズが顕在化している層だけでなく、潜在層への認知拡大も同時に図ることができます。

例えば、「商品名+評判」といった顕在キーワードだけでなく、「課題の解決策」や「業界トレンド」といった潜在的な関心事に応えるキーワードを狙うのです。

オウンドメディアで多角的な記事を発信することで、まだ課題を自覚していないユーザーにも情報を届けることが可能になります。

結果的に、幅広い層を集客し、購買・契約までの導線を長期的に育成できる点がオウンドメディアSEOの強みです。

Web資産の形成による広告費の削減に繋がる

オウンドメディアに蓄積される記事は、企業の重要な資産となります。

質の高いコンテンツは検索エンジンからの評価を得やすく、それが顧客獲得につながる結果、広告予算を大きく割かなくても済むようになるのです。

過去に作成した記事が今でもリードを獲得し続ける「積み上げ式」の集客モデルを構築できれば、新規顧客の獲得単価も徐々に下がっていきます。

広告依存型からコンテンツ資産をベースにしたマーケティングへシフトすることで、長期にわたって費用対効果の高い集客を実現できるでしょう。

データドリブンな改善が容易にできる

オウンドメディアSEOでは、アクセス解析や検索クエリ分析などのデータをもとに継続的な改善を図ることができます。

記事単位でクリック率や滞在時間、直帰率、コンバージョン率などを計測し、効果が高いページと低いページを比較することで、改善点を明確化できるのです。

また、ユーザーの検索意図を反映したキーワードを新たに発見・追加するなど、データに基づいたPDCAを回しやすい点も大きな魅力といえます。

施策の成果が数値で見えるため、経営層やチームメンバーに対しても根拠のある提案が可能となり、組織的なコンテンツマーケティングが促進されます。

オウンドメディアのSEO対策で成果の出る戦略の立て方

ここでは、オウンドメディアSEOで成果を出すための全体設計をどう進めるかを具体的な手順で説明します。 戦略を一貫性のある形で組み立てるポイントが把握できます。

①メディア運用の目的と目標を明確に設定する

まずは、オウンドメディアを通じて何を実現したいのか、目的と数値化された目標を明確にすることが不可欠です。

例えば、「月間5万PVを達成してリードを毎月100件獲得する」などの具体的なKPIを設定することで、コンテンツテーマや運用リソース配分の方向性が定まります。

ビジョンが曖昧なままでは、記事を量産しても狙ったユーザーに届かず、成果が分散してしまいがちです。

チーム内で共有できる目標と指標を固めることで、全員が同じゴールを目指して運営を進められます。

②ターゲットニーズの仮説を立てる

次に行うべきは、ターゲットのニーズを深堀りした仮説の構築です。

ユーザーが抱える課題や理想像を洗い出し、それらをキーワードやコンテンツアイデアにつなげます。

具体的には「ユーザー調査」「既存顧客へのヒアリング」「SNSでの声の収集」などを活用し、ターゲットがどんな情報を求めているのかを把握しましょう。

仮説がしっかり立っていると、後続のキーワード選定や記事構成が的確になり、結果として検索エンジンから高い評価を得やすくなります。

③リソースと運用体制を確認する

戦略を実行に移す前に、記事執筆や編集を担う人員、あるいはSEO専門家の有無など、運用体制を見直すことが重要です。

自社で内製化するのか、外部のライターや代理店を活用するのかによって、コストやスピード感が変わります。

また、コンテンツ公開後は更新・リライトが必要になるため、長期的な運用リソースを確保できるか検討しておきましょう。

戦略の方向性とリソースが乖離していると、結局計画倒れに終わるリスクが高まるため、実行可能な運用体制の整備が欠かせません。

④マイルストーンの策定と定期モニタリングをする

大きな目標を設定したあとには、達成に向けた細かなマイルストーンを策定し、チーム全体で可視化することが成功のカギです。

例えば、月ごとに記事数の目標を定め、公開から1か月後のPVやCV(コンバージョン)をモニタリングするなど、定期的に振り返る仕組みを構築しましょう。

マイルストーンごとに担当者と完了時期を明確にすると、責任の所在もクリアになり、着実に目標へ近づけます。

こうした可視化と進捗管理によって、PDCAを回しやすい組織文化を育むことも期待できます。

オウンドメディアのSEO対策『キーワード選定のやり方編』

このセクションでは、検索ユーザーにしっかり刺さるキーワード選定と、それを支えるペルソナ設計のポイントを解説します。

本章を読むことで、的外れなキーワードや曖昧なターゲット像のまま運営するリスクを回避できます。

キーワード抽出と優先度設定

最初に行うのは、関連するキーワードの網羅的な抽出です。

Googleキーワードプランナーや競合サイトの分析、SNSでのハッシュタグ調査など、さまざまな角度から候補をリストアップしましょう。

その後、月間検索ボリュームと競合性、そして自社の強みとの関連度を考慮しつつ優先度を設定します。

検索ボリュームが大きいだけでは競合が激しくなるため、ミドル〜ロングテールキーワードにも着目し、自社の独自性を活かせる領域を探すのがポイントです。

適切な優先順位をつけることで、限られたリソースでも効率的にSEO対策を進められます。

ペルソナ設計の重要性と流れ

キーワードを選ぶ際は、「誰に向けて発信するか」が曖昧だと、記事の方向性がブレやすくなります。

そこで必要なのがペルソナ設計です。

年齢や職業、興味関心、日々の課題などを具体的に設定し、そのペルソナがどんな疑問を抱え、どんな言葉で検索をするのかを想定します。

例えば、「30代の女性マーケター」「課題はSNS運用の改善」など、詳細なストーリーを描いてみましょう。

ペルソナが明確になるほど、記事の切り口や言葉選びが的確になり、SEOの成果も高まりやすくなります。

オウンドメディアのSEO対策『コンテンツ企画と編集体制の作り方』

このパートでは、具体的な記事テーマの企画方法や、チーム体制を整備する際に押さえておきたいポイントを共有します。

本章を読むことで、ブレの少ないコンテンツ制作とスムーズな運営の実現に繋がります。

こうした一覧を作成しておけば、公開漏れや同じテーマの重複を防ぎ、計画的にコンテンツを増やしていけます。

また、コンテンツ制作を円滑に進めるには、編集者とライターの役割を明確にしておくことが重要です。

ライターは情報収集と執筆が中心ですが、編集者はトピックの優先度決定や記事の方向性の確認、最終的な品質管理までを担います。

また、専門知識が必要な記事では監修者を配置するケースもあります。 役割が曖昧だと、お互いに責任範囲を押し付け合ったり、チェックミスが起きたりしやすいため、初期段階で「誰が何を担当するのか」を明確にしておきましょう。

オウンドメディアのSEO対策『読者に有益な記事作成編』

ここでは、検索エンジンとユーザー双方に評価される記事を書くコツを具体的に紹介します。

本章を読めば、良質なコンテンツを生み出すライティング手法を習得できます。

検索意図を満たすタイトルとリード文

記事のタイトルや冒頭文(リード文)はGoogleのクローラーとユーザーどちらも最初に目にする重要な要素です。

例えば、「〇〇の方法|初心者でも成功する3つのステップ」のように、ユーザーが求める解決策や利益を具体的に示すことで、クリック率を高められます。

さらにリード文では、記事全体でどのような情報が得られるのかを手短にまとめ、先を読み進める意欲をかき立てるのがポイントです。

この段階で検索意図に合致しない内容だと判断されると、直帰率が上がり評価が下がる可能性もあるため、的確な言葉選びが欠かせません。

見出し構成と内部リンク設計

記事全体の見出し(H2、H3など)は、検索エンジンだけでなく読者が情報を拾いやすくするためにも重要です。

見出しにはキーワードを適宜盛り込みつつ、本文の要点を簡潔に要約します。 また、関連する記事へ自然に誘導する内部リンクの設計も、読者の回遊性向上とSEO評価に寄与します。

例えば、「詳しい手順は〇〇の記事で解説しています」のように、同メディア内の参考記事を紐づけると、滞在時間やPV数を増やす効果が期待できるでしょう。

結果としてサイト全体の評価を底上げできるのです。

読みやすさを重視した文章とデザイン

ユーザーは必要な情報を素早く得たいと考えているため、段落を短く区切り、箇条書きや太字、表などを適宜活用して見やすさを追求します。

視覚的に整理されていないと、すぐに離脱されてしまい、検索エンジンからの評価も下がりやすいです。

また、専門用語を多用しすぎると読み手を混乱させる恐れがあるため、できるだけ平易な言葉で説明し、補足が必要な場合は注釈や画像を使って補完します。

最終的に記事全体の流れを見直して「この段落は本当に必要か」「読者の疑問に答え切れているか」をチェックすることが大切です。

CTA(行動喚起)の配置と文言

オウンドメディアの目的がリード獲得や購買促進であれば、記事の最後や途中にCTA(Call To Action)を配置し、読者に具体的なアクションを促しましょう。

例えば、「無料資料をダウンロードする」「お問い合わせはこちら」など、明確な利益やベネフィットを添えるとコンバージョン率を高めやすいです。

CTAがないとせっかくの検索流入を逃してしまう恐れがあるため、ユーザーが次にどう行動すればよいかを示す流れを作ります。

ただし押し付けがましい文言は避け、自然な流れを意識するのがポイントです。

オウンドメディアのSEO対策『内部対策編(技術・構造・UX)』

ここでは、サイト全体の構造やユーザビリティを最適化する内部対策のポイントを共有します。

本章を見ることで、見落としがちな技術面やUXの改善余地がわかるでしょう。

こちらの記事もおすすめ⬇︎

【SEOの内部対策大全】重要施策チェックリストと効果的な方法を徹底解説

サイト構造とクローラビリティ

検索エンジンのクローラーがサイトを正しく巡回できるように、階層構造やリンクの貼り方を最適化することが大切です。

トップページから3クリック以内で重要ページにアクセスできるように設計するなど、ユーザーが直テーマ設定とコンテンツカレンダー 感的に情報へたどり着ける構造を心がけましょう。

URLの正規化、サイトマップの設置、robots.txtの適切な設定など、基本的なテクニカルSEO要素も見逃せません。

クローラビリティが低いと、せっかく良質なコンテンツを用意しても検索結果に反映されにくい問題が起きるので注意が必要です。

ページ表示速度とモバイル対応

ページの表示速度は、ユーザー体験だけでなく検索エンジンの評価にも直結する重要要素です。

画像の適切な圧縮、キャッシュの活用、不要なプラグインやスクリプトの削除などを行い、読み込みを高速化しましょう。

また、モバイルファーストの時代においてはレスポンシブデザインやモバイルでの操作性が必須です。

Googleもモバイルユーザビリティを重視しているため、スマホ表示時にレイアウトが崩れないか、文字が読みづらくないかなどのチェックを定期的に行うことが大切です。

UX向上のための導線設計

サイト内の導線を分かりやすくし、ユーザーが求める情報にスムーズにアクセスできるようにすることがUX向上につながります。

パンくずリストや目次、サイドバーなどのナビゲーション要素を適切に配置し、関連する記事へのリンクやCTAを配置する流れを意識しましょう。

特に、オウンドメディアの場合、複数の記事をまたいで読み進めることが多いため、回遊しやすい動線があると滞在時間が伸びやすいです。

読みやすさと利便性を両立したデザインは、検索エンジンからの評価向上にも寄与します。

オウンドメディアのSEO対策『外部対策(被リンク獲得戦略)編』

ここでは、オウンドメディアを外部から評価してもらうために欠かせない被リンク獲得の考え方や手法をまとめます。

本章を読むことで、安全かつ効果的な外部対策の方法が学べます。

こちらの記事もおすすめ⬇︎

SEOの外部対策大全!Googleが重視するポイントを元に具体的な施策まで紹介

良質な被リンクの重要性

被リンクは「他のサイトから推奨されている」という信頼シグナルとなり、SEO上の重要指標とみなされます。

ただし、リンク数が多ければ良いというわけではなく、ドメインの権威性や関連性が高いサイトからのリンクが特に効果的です。

過去にはリンクを大量購入する手法が横行しましたが、Googleのアルゴリズムが高度化した現在では、低品質なリンクを不自然に集めるとペナルティを受けるリスクがあります。

あくまでユーザーの役に立つ情報が自然と引用される形で被リンクを得ることが理想です。

自然発生リンクを促すコンテンツ設計

被リンクを獲得するためには、他サイトに引用したいと思わせるような独自データや調査レポート、専門性の高いノウハウ記事などを作るのが効果的です。

例えば、自社で実施したアンケート調査の結果や、業界の最新トレンドをまとめたホワイトペーパーなど、他では手に入らない価値ある情報を公開すれば、「参考資料」としてリンクされやすくなります。

SNSで拡散されるようなトピックを扱い、インフォグラフィックスや動画などの視覚的要素を取り入れるのも有効です。

コラボレーションやPR施策の活用

外部サイトからの被リンクを得るには、相手側にとってもメリットがある形のコラボ企画やPR活動を行うとスムーズです。

例えば、関連分野の企業やインフルエンサーとの対談コンテンツを制作し、お互いのサイトで紹介し合うことでリンクを獲得しやすくなります。

また、業界の専門メディアへ寄稿記事を提供する、プレスリリース配信サービスを利用するなどの方法も有効です。

ただし、あくまで「価値ある情報を発信する」という点を重視しないと、ユーザー満足度を損なうリスキーな施策になりかねません。

オウンドメディアのSEO対策『E-E-A-Tを高める運用とガバナンス編』

・ライターや監修者のプロフィール公開

・情報の更新頻度と正確性の担保

ここでは、Googleが重視すると言われるE-E-A-T(Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness)を向上させるための運用面のポイントを探ります。

本章を読むことで、アルゴリズムの変化にも耐えうるメディアガバナンスの重要性を理解できます。

E-E-A-Tの概要と最新動向

E-E-A-Tとは、Experience(体験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の4要素を総合的に評価するGoogleの考え方です。

単に検索キーワードを盛り込むだけでなく、「専門家による執筆や監修があるか」「実際の体験や具体的事例が含まれているか」などが評価に大きく影響します。

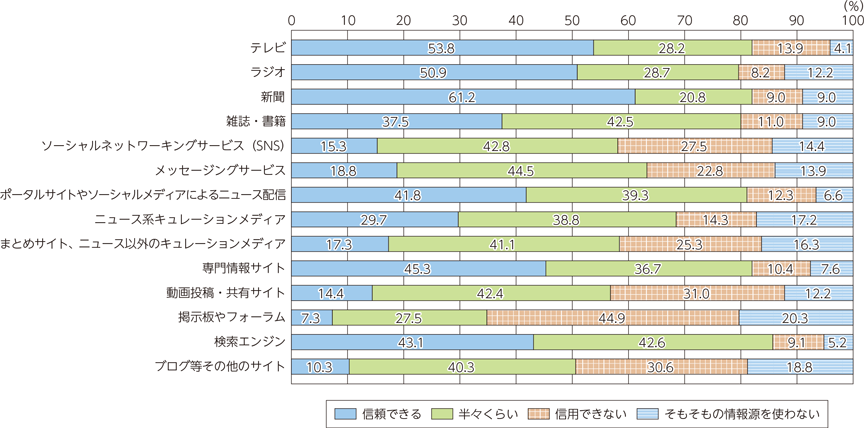

総務省の「令和版情報通信白書」によれば、インターネット上の情報の信頼度を重視するユーザーが増えている実態が示されており、企業やサイト運営者は信頼性の証明に力を入れる必要があります。

アルゴリズムの変化に翻弄されないためにも、E-E-A-Tを高める取り組みは欠かせません。

ライターや監修者のプロフィール公開

記事の専門性や権威性をアピールするには、執筆者や監修者の経歴・実績をサイト内で明示するのが効果的です。

例えば、「医療専門家」「弁護士」などの資格保有者が書いている場合、それをプロフィールに掲載することで信頼度が向上します。

本メディアでも運営の透明を目的に記事内に執筆者のプロフィールを必ず掲載しております。

また、実名や写真、SNSアカウントなどをリンクしておくと、ユーザーが第三者的に経歴を確認でき、情報の真偽判断がしやすくなるでしょう。

こうした取り組みはユーザーの安心感を高めるだけでなく、検索エンジンからの評価向上にも寄与します。

情報の更新頻度と正確性の担保

オウンドメディアに掲載した情報が古くなっていると、信用度が低下するだけでなく検索エンジンの評価も下がる可能性があります。

特に技術や法律、トレンドなどの変化が早い分野では、定期的に見直しや更新作業を行う運用体制が求められます。

更新履歴を記事末尾に掲載し、修正内容を明示しておくとユーザーの信頼を得やすいです。

また、事実関係については複数の信頼できるソースを引用し、裏取りを行うことで正確性を担保します。こうした細部への配慮がE-E-A-Tを高めるカギとなります。

オウンドメディアのSEO対策『効果測定KPIと改善PDCA編』

・アナリティクスとSearch Consoleの活用

・PDCAサイクルの実行方法

ここでは、運用の成果をどのように測定し、改善につなげるかについて解説します。

本章を読むことで、単なる数値の羅列ではなく的確なアクションへ落とし込むためのポイントがつかめます。

主要KPIと補助指標の設定

オウンドメディアの効果測定では、PV(ページビュー)やUU(ユニークユーザー)だけでなく、CV(コンバージョン)やCVR(コンバージョン率)などもあわせてモニタリングします。

例えば、問い合わせ数や資料請求数、メルマガ登録数など、ビジネス成果につながるKPIを設定するとよいでしょう。

また、滞在時間や直帰率、スクロール率などの補助指標からは、コンテンツの質やユーザーエンゲージメントを把握できます。

多角的なデータを活用して、問題点を特定しやすい体制を構築しましょう。

アナリティクスとSearch Consoleの活用

Googleアナリティクスでは流入チャネル別のアクセス数、離脱率、セッション時間などを詳細に分析できます。

また、Google Search Consoleでは検索クエリや表示回数、平均順位などの検索関連データを得ることが可能です。

これらのツールを組み合わせれば、検索意図に対して記事が上位表示されているか、クリック率が低いのはなぜか、といった疑問を深掘りできます。

問題箇所が明確になったら、タイトルの修正やキーワードの再選定、内部リンクの強化など、具体的な改善策に落とし込むのがポイントです。

PDCAサイクルの実行方法

データを元にした改善は一度きりではなく、継続的に回してこそ意味があります。Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)のPDCAを定期スパンで実施し、同じ失敗を繰り返さない仕組みを整えましょう。

例えば、毎月1回はチーム全員でアクセスデータを確認し、成果が出た記事と伸び悩んでいる記事を比較検討します。

成功要因や失敗要因を洗い出したら、リライトや追記、タイトル変更などの改善策を実行し、再度データで評価する流れを繰り返すのです。

このサイクルがオウンドメディアの成長速度を左右します。

オウンドメディアのSEO対策成功『事例10選(BtoB/BtoC/スタートアップ)』

・事例2:人材派遣サービスのオウンドメディア

・事例3:スタートアップのメディア活用

・事例4:ECサイトのコンテンツマーケティング

・事例5:専門士業の信頼獲得型コンテンツ

・事例6:地域密着型企業のブランディング

・事例7:大手企業のグローバル向けコンテンツ展開

・事例8:サブスク型サービスの解約率低減施策

・事例9:オンラインスクールの教育コンテンツ

・事例10:BtoBコンサルのリードナーチャリング

ここでは、実際にオウンドメディアSEOで成果を上げている企業事例を紹介します。

本章を読むことで、さまざまな業種・規模での成功パターンを学ぶことができます。

事例1:BtoB製造業の技術ブログ

ある製造業の企業は、自社のコア技術を解説する専門ブログを立ち上げ、検索経由で問い合わせを増やしました。

競合が少ない独自技術にフォーカスして、実験データや開発秘話などを詳述。

結果、月間PVが3倍以上に拡大し、商談転換率も向上しました。 特にエンジニア層から信頼を獲得したことで、採用の応募数も増える副次的な効果まで得られています。

事例2:人材派遣サービスのオウンドメディア

BtoC向けの人材派遣サービス企業では、求職者や派遣社員が気にする労働条件やキャリアアップ情報などに特化した記事を継続的に配信しました。 SEO対策としてキーワード選定を丁寧に行い、派遣業界の実情や各職種のキャリアパスなど深い内容を提供。

これにより派遣登録数が大幅に増加しただけでなく、企業ブランドの認知度も高まり、SNSでの記事シェアも活発に行われるようになりました。

事例3:スタートアップのメディア活用

創業間もないスタートアップ企業が、自社プロダクトの機能紹介だけでなく、周辺領域の課題解決コンテンツを充実させる戦略をとりました。

特に、検索需要のある長尾キーワードを攻め、着実にアクセス数を獲得。

ユーザーが課題を認識したタイミングで自社のサービス紹介につなぐ導線を用意した結果、自然検索流入からのトライアル申し込みが増え、投資家からの評価も高まりました。

事例4:ECサイトのコンテンツマーケティング

自社ECサイトを運営する企業が、商品単体の宣伝だけでなく、ライフスタイルや使い方提案に関する記事をオウンドメディアで配信し始めました。

例えば、レシピやコーディネート例など、ユーザーの購買体験を豊かにする情報を積極的に提供し、SEOでも上位を獲得。

コンテンツからECサイトへの導線をわかりやすく設定したことで、購入までの離脱を減らし、顧客単価も上昇する好循環が生まれました。

事例5:専門士業の信頼獲得型コンテンツ

法律事務所や会計事務所などの専門士業が、難解な法令や税制度をわかりやすく解説する記事を多数公開。

ユーザーが抱えるトラブルケースや質問に対して、明確かつ専門的な回答を提供することで自然と被リンクも増加し、SEO評価が高まりました。

実名の弁護士や税理士が監修者としてプロフィールを公開することでE-E-A-Tも強化され、新規顧客だけでなく相談のリピート率も上がる成果につながっています。

事例6:地域密着型企業のブランディング

地元の不動産会社や工務店が、地域特化のオウンドメディアを運営し、土地相場や街のイベント情報、地域の特色などを詳しく紹介する戦略を実施。

一般的な不動産情報サイトとの差別化ができ、地域名での検索で上位表示を獲得。

問い合わせ数や来店予約が増えただけでなく、地域住民の役に立つ情報を発信することで、顧客との信頼関係が強化され、リピーターや口コミが拡大しました。

事例7:大手企業のグローバル向けコンテンツ展開

海外進出を目指す大手メーカーが、多言語対応のオウンドメディアを構築。

日本語だけでなく英語や中国語、スペイン語などに対応することで、現地ユーザーの検索需要を取り込みました。

特に現地の文化やビジネスマナーに関するコラムを充実させ、ローカライズされたキーワード戦略を展開。

結果、海外市場からの問い合わせや商談が増え、現地法人の認知度アップにも大きく貢献しています。

事例8:サブスク型サービスの解約率低減施策

サブスクビジネスを展開する企業が、利用者が抱える疑問や使いこなし術などをまとめたサポート系メディアを運営し始めました。

新機能の紹介やFAQ記事をSEOでも上位表示させることで、顧客が疑問を持った際にすぐに解決策にアクセスできる状況を作ります。

結果的に顧客満足度が向上し、解約率の低下に成功

さらにユーザーの声を収集し、プロダクト改善にも生かす好循環が生まれました。

事例9:オンラインスクールの教育コンテンツ

オンライン学習サービスを提供する企業が、学習法や勉強のコツ、合格体験記などのコンテンツをオウンドメディアで展開。

各科目の専門家や講師が執筆・監修し、E-E-A-Tを高めています

受講生が学びたい内容を検索する際に上位表示されることで、新規会員登録へとスムーズにつなげることができました。

また、受講生からの質問をコンテンツ化して継続的に更新することで、コミュニティとしての魅力も高まっています。

事例10:BtoBコンサルのリードナーチャリング

企業向けにコンサルを提供する会社が、経営課題や業界動向をテーマにしたホワイトペーパーやケーススタディを積極的に公開。

SEOを意識しつつ、深掘りした情報を無料ダウンロード資料として提供することで、見込み顧客のメールアドレスを取得し、リードナーチャリングのプロセスへスムーズに誘導しています。

コンテンツの専門性が高いため、ダウンロード後の商談化率も上昇し、高品質なリードを獲得できています。

オウンドメディアのSEO対策『よくある失敗と解決策編』

・施策を打ちっぱなしで改善サイクルが回らない

・無計画な外部リンク獲得でペナルティを受ける

オウンドメディアSEOでありがちな失敗例を取り上げ、その解決策を提示します。

本章を読むことで、同じミスを回避する具体的アクションがわかります。

記事数だけ増やして質を疎かにする

検索エンジンに評価されたい一心で大量の記事を作成しても、ユーザーのニーズに応える内容になっていなければ意味がありません。

むしろ、低品質コンテンツが増えるとサイト全体の評価が下がるリスクがあります。

解決策としては、まず既存の記事を棚卸しし、内容の重複や薄いコンテンツを統合・削除すること。

そして新規に作成する記事についても、検索意図の深掘りや専門家監修を行い、品質を最優先する姿勢を貫く必要があります。

施策を打ちっぱなしで改善サイクルが回らない

コンテンツを作って公開しただけで満足してしまい、効果測定やリライトなどの改善が行われないケースは少なくありません。

この状態では、検索ニーズやアルゴリズムの変化に対応できず、徐々に順位が下落してしまいます。

解決策は、定期的なアクセス分析や順位チェックを行い、伸び悩む記事の問題点を特定して修正を加えること。

PDCAを継続して回す文化をチーム内に浸透させることが大切です。

無計画な外部リンク獲得でペナルティを受ける

早く検索順位を上げようと、不自然なリンク購入や大量の相互リンクなどを行った結果、Googleのペナルティを受ける事例があります。

一度ペナルティ判定をされると、回復までに大きな時間と労力がかかるため注意が必要です。

解決策は、ホワイトハットな手法に徹し、役立つコンテンツを軸に自然発生リンクを狙うこと。

コラボや寄稿など正当性のある形でリンクを獲得し、長期的な信頼形成を優先しましょう。

オウンドメディアのSEO対策に関してよくある質問

・SNS拡散とSEOはどちらに注力すべき?

・専門知識がない分野でもオウンドメディアは可能?

ここでは、オウンドメディアSEOに関して寄せられる代表的な疑問に回答します。

本章を読むことで、基本的な運用上の悩みを解決するヒントが得られます。

どれくらいの期間で成果が出ますか?

一般的には3〜6か月程度で検索順位やアクセス数に変化が表れ始めることが多いですが、競合状況やドメインパワー、コンテンツの質によって大きく異なります。

新規ドメインで始める場合は、検索エンジンに評価が蓄積されるまで半年以上かかるケースも珍しくありません。

大切なのは短期的な結果に一喜一憂せず、コンテンツの品質とサイトの信頼性を向上させる努力を継続することです。

SNS拡散とSEOはどちらに注力すべき?

SNS拡散とSEOは、目的がやや異なる面があります。

SNSは短期間での拡散力が強く、話題性の高いコンテンツには有効ですが、検索エンジンからの流入のような安定性には欠けることがあります。

一方、SEOは初動こそ時間がかかるものの、上位表示が定着すれば長期的な流入を得られるのが強みです。

結論としては、両方を適度に組み合わせるのが理想であり、SNSでのシェアがリンク獲得やブランド認知の向上につながり、最終的にSEOにもプラスに働きます。

専門知識がない分野でもオウンドメディアは可能?

専門知識がない場合でも、リサーチや専門家の監修を得ることで質の高い記事を作成することは可能です。

ただし、適当に情報を寄せ集めただけの記事では、E-E-A-Tが評価されず、上位表示は難しくなるでしょう。

もし自社に専門家がいないのであれば、外部のライターや監修者を雇用し、確かな根拠や実績を盛り込む工夫が必要です。

読者に役立つ深い情報を提供する姿勢こそ、オウンドメディアSEOを成功させるための前提条件といえます。

まとめ:成果が出るオウンドメディアSEOの要点

オウンドメディアSEOは、単に記事を増やすだけではなく、明確な戦略と運用体制、そして継続的な改善が欠かせません。

まずはターゲットとキーワードを正しく設定し、質の高い記事を作りながら内部・外部対策をバランスよく実施します。

成果を数値でとらえ、PDCAを繰り返すことで、企業のブランド価値向上やリード獲得を長期的に実現できます。

ぜひ本記事を参考に、自社オウンドメディアの強化を進めてみてください。