SEOの外部対策大全!Googleが重視するポイントを元に具体的な施策まで紹介

Webサイトの検索順位を向上させるにあたって、「外部対策って何をしたらいいの?」と悩む方は多いのではないでしょうか。

検索エンジン最適化(SEO)の世界では、内部対策をきっちり行ったうえで外部対策にも力を入れることで、サイトの信頼度と評価を格段に高めることが可能です。

本記事では、Googleのアルゴリズムや最新トレンドを踏まえたうえで、外部対策の基礎から具体的な施策を余すところなく紹介します。長期的に成果を得たい方は、ぜひ最後まで読み進めてください。

SEOの外部対策を基礎から網羅的に理解でき、長期的な成果につなげられます。

SEOの外部対策とは?

外部対策は、SEOにおける重要要素のひとつでありながら、初心者の方にとっては「どこから手をつけたらいいのか分からない」と感じやすい領域でもあります。

以下では外部対策の概要を整理し、内部対策との違いを理解するメリットを説明します。

両者のポイントを押さえておくことが、結果的に効率的なSEO施策へとつながります。

まず、SEOには「内部対策」と「外部対策」という2つの大きな柱があります。

| 対策 | 内容 |

|---|---|

| 内部対策 | サイト内部の構造、コンテンツ品質、メタタグ設定、サイトの表示速度など、自社サイト内でコントロール可能な要素を最適化する。 |

| 外部対策 | 他サイトからの被リンク(バックリンク)獲得、SNSでの言及、ブランドメンションなど、自社サイト外でサイトの評価を高める。 |

「外部対策」というのは、サイト運営者側だけで完結しない性質があり、第三者(他サイト運営者、SNSユーザー、メディアなど)からの評価が鍵になります。

そのため、内部対策に比べると、やや成果が見えにくかったり、時間がかかったりすることが多いのも事実です。

しかし、Googleは検索アルゴリズムの根幹として他サイトからの信頼度(被リンク)を重視しており、適切な外部対策ができるか否かが上位表示の成否を左右するといっても過言ではありません。

内部対策との大きな違いは、「自分で直接コントロールできる部分が少ない」ことです。

内部対策はコンテンツ編集やHTMLタグの修正など、サイト管理者が細部まで手を入れられます。

一方、外部対策は「他サイトにリンクを貼ってもらう」「SNSで拡散してもらう」など、他者の行動に依存する部分が大きいという点が特徴です。

しかし、質の高いコンテンツを用意し、サイト内の構造も整っていれば、自然と外部から評価され、被リンク獲得につながりやすくなります。

つまり、内部対策と外部対策は本来セットで行うことで相乗効果を発揮し、結果として検索順位の向上を実現するのです。

内部対策の整ったサイトがあってこそ外部対策が効果を発揮しやすく、逆にどんなに良い記事を書いても、サイト全体が低評価だとリンク獲得が難しくなります。

まずは両者の違いを理解し、バランスを保ちながら取り組むことを意識しましょう。

SEOの外部対策の重要性と最新トレンド

外部対策がSEOにおいて重要である背景には、Googleの評価指標が関わってきます。

検索アルゴリズムは年々アップデートされており、そのトレンドを知ることで施策の方向性を間違えずに済むでしょう。

これから紹介する内容を読むことで、外部対策におけるGoogleの注目ポイントや、被リンクに対する評価の歴史的変化を深く理解し、今後の方針を明確化できます。

GoogleのE-E-A-T強化と外部対策の関係とは?

E-E-A-Tとは、Experience(経験)・Expertise(専門性)・Authoritativeness(権威性)・Trustworthiness(信頼性)を指す言葉で、Googleがコンテンツやサイト全体を評価するときの指針となる概念です。

かつてはE-A-T(専門性・権威性・信頼性)とされていたものが、2022年末頃から「Experience(実体験)」が追加されE-E-A-Tとなりました。

例えば、料理に関する記事であれば、料理研究家やプロのシェフ、あるいは実際にその料理を作った経験がある人が書いているかどうかで評価が変わります。

E-E-A-Tは医療や金融など、いわゆるYMYL(Your Money Your Life)領域で特に厳しく見られており、その分野での権威あるサイトや専門家が発信する情報のほうが高評価を得やすいのです。

では外部対策はどのようにE-E-A-Tに貢献するのでしょうか。

ポイントは「権威性」と「信頼性」を高める要素として機能することです。

第三者から引用・参照される、メディアに取り上げられる、著名人や専門家とコラボレーションする──いずれもサイト運営者が“自称”するだけでは得られない客観的な評価を得られます。

- 著名メディアからの被リンク:専門家や権威あるメディアが紹介する=第三者が情報の価値を認めた証拠

- SNSやレビューサイトでのポジティブな言及:実体験に基づく口コミは経験談として説得力が高い

- 専門機関や研究機関との連携:公的機関や専門機関のデータ・情報を参照し、かつ引用してもらえれば評価も高まりやすい

これらの施策を積み重ねることで、E-E-A-Tを包括的に満たし、Googleからの高評価を得られる可能性が高まります。

被リンク評価の歴史と変遷

SEOを考えるうえで、被リンク評価の変遷を理解することは極めて重要です。

かつてはリンク数(量)の多さが検索順位を大きく左右していました。

リンクを貼るだけの低品質サイトや、相互リンクを大量に設置する行為が一時期流行したのもこのためです。

しかし、Googleはスパム的な手法を排除すべく、アルゴリズムをアップデートし続けてきました。

具体的には、Penguinアップデートが代表例として挙げられます。

このアップデートにより、不自然なリンクや低品質サイトからの大量リンクを獲得していたサイトは検索順位を大幅に下げられ、正しくコンテンツマーケティングを行っていたサイトが相対的に評価されるようになりました。

これによって量から質へと評価の軸が変わったといえます。

現在では、被リンクの「質と関連性」が非常に重要視されています。

例えば、

- 自サイトと同じテーマや業界のサイトからのリンク

- 公的機関、大学、研究機関など権威のある組織からのリンク

- オリジナルの調査データや資料を引用してもらったリンク

これらは高品質被リンクとして、サイトの権威性や信頼性を高める要因となります。

一方で、リンク販売を利用した大量の低品質リンクは逆効果となり得るので絶対に避けたいところです。

SEO外部対策の具体的な施策12選

ここでは、今日から実践できる具体的な外部対策を12種類にわたって紹介します。

本章を読むことで、自サイトに取り入れるべき優先度の高い施策や、長期的に試してみたいアイデアが見つかるはずです。

高品質被リンク獲得のベストプラクティス

被リンクは外部対策の主役ともいえる存在です。Googleが重視するE-E-A-Tや、権威性・専門性のアピールには欠かせません。

ただし、やみくもにリンクを集めるのではなく、「どんなサイトからどんな形でリンクを獲得するか」が重要なポイントになります。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 自社サイトの強みを活かしたコンテンツづくり | 独自調査や専門家へのインタビューをまとめた記事、実践的なHowTo記事など、唯一無二の情報を提供できるコンテンツを用意すると、自然発生的にリンクが集まりやすくなります。 |

| 権威あるサイトとの連携 | 業界団体や大学、研究機関などと共同研究や共同イベントを行えば、それらの公式サイトからリンクが得られる可能性が高まります。 |

| メディアキットの整備 | 取材やメディア紹介に際して、プレスリリースのテンプレートやサービス・商品の画像素材をまとめた「メディアキット」を用意しておくと、スムーズに話が進みます。メディア側が紹介しやすくなるので、結果的にリンク獲得に結びつきやすいです。 |

| 外部とのコミュニケーションを円滑にする窓口の設置 | 取材依頼や共同企画の相談を受け付ける専用フォームや、具体的な連絡先をわかりやすい位置に掲載しておくと、被リンク獲得の機会を逃しにくくなります。 |

これらのベストプラクティスを実践する際には、あくまでも自然なコンテンツ価値の提供が大前提です。

「リンクだけ欲しい」という姿勢が透けて見えてしまうと、逆効果を招くことがあるので注意しましょう。

デジタルPRとメディア掲載

デジタルPRはインターネット上の媒体やSNSを活用して、企業や商品・サービスの魅力を伝え、話題性を生み出す手法です。

従来のプレスリリースに加え、オンラインニュースサイトやWebメディアへの掲載、ブログやSNSでのインフルエンサー施策など、デジタル領域へフォーカスしたPR活動全般を指します。

- 話題作り:キャンペーンや調査結果、独自のインフォグラフィックを配信し、ニュースバリューを高める

- ストーリー性のあるリリース:単なる商品説明ではなく、時代背景や社会問題との関連性を盛り込み、人々が興味を抱く物語に落とし込む

- メディアリストの整備:自社の商材・業界に合わせて、最適なメディアを選定し、継続的にプレスリリースを送付する

メディアに掲載されると権威のある被リンクを得られる可能性が高くなります。さらに、認知度の向上やブランドイメージの確立にもつながるため、SEOだけでなくマーケティング全般において大きなメリットがあります。

SNSシグナルの活用

SNSでの言及やシェアは、直接的には検索エンジンのアルゴリズムに大きな影響を与えないと言われています。

しかし、SNS上で多くのユーザーに閲覧・共有されることで二次的に被リンクが発生したり、ブランド認知が向上する可能性が高まります。

| 施策実行手順 | 詳細 |

|---|---|

| 1. プラットフォーム選定 | Twitter(X)なら拡散性、Instagramなら視覚的アピール、FacebookやLinkedInならコミュニティとの深い交流、といった特徴を踏まえて自社に合ったチャネルを選びましょう。 |

| 2. コンテンツの拡散設計 | SNSにアップする際にはキャッチコピーやビジュアルにこだわり、ユーザーが思わず共有したくなる仕掛けを考案します。 |

| 3. ハッシュタグ活用 | キャンペーンやイベントを行う際には独自のハッシュタグを設定し、投稿を追跡しやすくすると同時に話題が拡散しやすくなります。 |

| 4. SNS連携ボタンの設置 | オウンドメディアの記事ページにソーシャルシェアボタンを配置し、ユーザーがワンクリックで簡単にシェアできる仕組みを整えます。 |

SNSでの拡散が検索順位を直接左右するわけではなくとも、バズによるトラフィック急増から被リンク増加につながるケースは少なくありません。実際のところ、SNSは外部対策の導線として非常に有用な存在です。

ブランドメンション&サイテーション最適化

「ブランドメンション(Brand Mention)」とは、自社のブランド名や商品・サービス名がWeb上で言及されることを指します。

厳密にはリンクの有無を問いませんが、リンクが含まれていれば被リンクとしての効果も期待できるでしょう。

サイテーション(Citation)は主に店舗ビジネスなどで使われる用語で、企業名・住所・電話番号(NAP情報)が言及されることを指し、ローカルSEOにおいて重視されます。

ブランドメンションを増やす方法

- オウンドメディアやSNSで継続的にコンテンツを発信し、ファンや顧客から言及される機会を作る

- プレスリリースやメディア掲載などでブランド名を積極的に記載してもらう

- イベントやキャンペーンなどでハッシュタグを設定し、口コミを促進する

サイテーション最適化

- Googleビジネスプロフィールをはじめ、食べログやHotPepperなどのポータルサイトに正確な情報を掲載

- 住所や電話番号のフォーマットを統一し、Web上で混乱が生じないように管理

- ローカルメディアや地域SNSなどで店舗情報を紹介してもらい、地域の認知度を高める

ブランドメンションやサイテーションは「リンクがなくても評価対象になり得る」という見方もあります。

ただし、ブランド名が言及されている際に適切なリンクが貼られていれば、SEO評価により直接的に貢献してくれるでしょう。

ローカルSEOとNAP一貫性

ローカルSEOは、特定地域を対象としたビジネス(飲食店や美容室、クリニックなど)にとって非常に重要な施策です。

ローカル検索(「地域名+業種」などの検索キーワード)で上位表示されると、実店舗への集客にもダイレクトに影響が及びます。

- 名前(Name)、住所(Address)、電話番号(Phone)をWeb上で統一したフォーマットで管理する

- 店舗によっては複数の住所や支店がある場合もあるため、Googleビジネスプロフィールや自社サイト、各種ポータルサイトで表記ゆれがないか注意

- 「1丁目2-3」と「1-2-3」のような微妙な違いも、検索エンジンに誤認識されるリスクがある

NAPが整合性を持って掲載されていると、Googleに「この店舗情報は正しい」と認識されやすくなり、ローカル検索で上位表示される可能性が高まります。

また、口コミサイトや地域情報サイトでのポジティブなレビューやサイテーションも同時に増やしていくことで、総合的なローカルSEO対策が完成度を増します。

業界リソースサイトへの寄稿

業界に特化したリソースサイトやニュースサイト、専門家が集まるオウンドメディアに寄稿するのも、外部対策として効果的な手段です。

例えば、IT系なら「Tech系ニュースサイト」、医療系なら「医師や医療従事者向けの専門サイト」といった具合に、ユーザーも検索エンジンも「権威あるプラットフォーム」だと認識しやすい場所に記事を投稿できれば、高品質被リンクを得られるだけでなく、自社や執筆者の専門性アピールにもつながります。

寄稿先を選ぶときは以下の点を意識しましょう。

1. サイトの信頼度やオーソリティ ドメインパワーが高い、運営実績が長い、読者層が明確など

2. 自社の専門性と親和性の高さ 取り扱うテーマやターゲットが自社と一致しているほど、寄稿後の効果が高い

3. 掲載条件や編集ポリシー 記事内にリンクを設置できるか、どのような文体や内容が求められているかなどを事前に確認

寄稿記事を書く際には、そのサイトの読者に本当に役立つ内容を届けることが大前提です。自社の宣伝色が強すぎると編集で却下されることもあるため、まずは「読み手にとって価値のある情報提供」を最優先に考えましょう。

インフルエンサーコラボレーション

SNSやブログ、YouTubeなどで強い影響力を持つインフルエンサーとコラボレーションする手法も、外部対策として注目されています。

インフルエンサーが商品やサービスを紹介すると、そのファンコミュニティに一気に知名度が広がるだけでなく、SNSやサイトにリンクを張ってもらえる可能性も高まります。

▼インフルエンサーを選ぶ基準

- フォロワー数だけでなくエンゲージメント率(いいねやコメント数)もチェック

- 自社のターゲット層とインフルエンサーのファン層がマッチしているか確認

- 過去の企業コラボ事例や評判などもリサーチし、ブランドイメージを損ねるリスクがないか検討

▼コラボ企画のアイデア

- 新商品発表イベントにゲストとして登壇してもらう

- YouTubeのライブ配信やInstagramライブで商品を体験してもらう

- ブログやSNSでモニターレビューを執筆してもらい、リンクを設置する

ただし、広告やステマに関するガイドラインがSNSプラットフォームによって厳しくなっているため、「PRである」ことを明確に示すことが求められます。

ユーザーとの信頼関係を損なわないよう、適切な表記に留意しましょう。

ポッドキャスト・ウェビナーでの露出

昨今、コンテンツ消費の多様化が進む中、音声配信(ポッドキャスト)やウェビナー(オンラインセミナー)での情報発信が注目を集めています。

テキストベースの記事と比べて競合がまだ少ない傾向があり、専門分野のポッドキャストを定期的に配信したり、有益なウェビナーを開催したりすることで、比較的早くオーソリティを築ける可能性があります。

▼ポッドキャスト

- 番組コンセプトを明確化し、定期的に配信することでリスナーを増やす

- SpotifyやApple Podcastsなど主要プラットフォームで配信し、番組紹介ページから自社サイトへのリンクを促す

- ゲストを呼んで対談形式にすると、ゲスト側のファン層にもアプローチ可能

▼ウェビナー

- 自社の知見やノウハウを凝縮したオンラインセミナーを開催

- 事前・事後の告知や資料配布の際にリンクを活用し、参加者からの拡散や被リンク獲得を狙う

- イベント後にアーカイブ動画をWeb上で公開し、追加の視聴者を取り込みつつリンク誘導する

音声や映像といったマルチメディアの情報発信は、ユーザーにとって「わかりやすい」「親近感が湧きやすい」形態でもあります。

結果的にSNSなどで共有される確率が高まり、外部対策にも好影響を及ぼすのがメリットです。

イベント・カンファレンスの活用

オフライン(リアル)のイベントやカンファレンスへの登壇・出展も、外部対策として有効です。

特に、BtoB業界の場合、業界カンファレンスに登壇することで「専門家としての権威づけ」につながり、公式サイトや各種メディアでプロフィールや会社情報が掲載される可能性があります。

▼登壇・講演

- イベント主催者の公式サイトやパンフレットに、スピーカーとしての名前や会社名・サイトURLが掲載される

- 講演内容がメディアに取り上げられれば、さらに幅広い被リンク獲得にも期待

▼スポンサーとしての参加

- スポンサー一覧ページに企業ロゴとリンクが掲載されることがある

- 展示ブースでコンテンツ紹介を行い、後日メディアやブロガーが記事をまとめる際にリンクを貼ってくれるケースも考えられる

また、イベント当日にSNSでハッシュタグが作られる場合も多く、そのハッシュタグを通じてオンライン上で話題化すれば、さらに外部からのリンク獲得や認知度アップにつながるでしょう。

コンテンツマーケティングで自然リンク誘発

外部対策を成功させるためには、やはり良質なコンテンツを提供することが王道です。

ユーザーが「参考になる」「共有したい」と感じる情報を提供し続けることで、自然発生的な被リンクや口コミが生まれます。

これを「オーガニックリンク」「自然リンク」と呼び、最も健全で強力なリンク獲得手法と言えます。

長期的なコンテンツ計画

1. 記事のテーマや狙うキーワードを事前に洗い出し、計画的にコンテンツを生産・更新

2. 季節や時事ネタに合わせたタイムリーな記事と、ロングテールで継続流入を見込めるストック型記事をバランス良く配置

独自の研究・調査データの公開

1. 他社が持っていない統計やインサイトをまとめたレポートを無料公開し、多くのサイトが参照する仕組みを作る

2. 業界内で権威づけが進めば、「この情報はあのサイトが詳しい」というポジションを築ける

視覚的にわかりやすいコンテンツ

1. インフォグラフィックや動画、図解などを用いて情報を整理し、ビジュアルの魅力でリンクを誘発

2. SNSでシェアされやすい見せ方を意識する

Googleのアルゴリズムは年々賢くなっており、「質の高い情報」が正当に評価される方向へ進んでいます。地道に良質なコンテンツを作り続けることが、長期的には最も安定した外部対策となるでしょう。

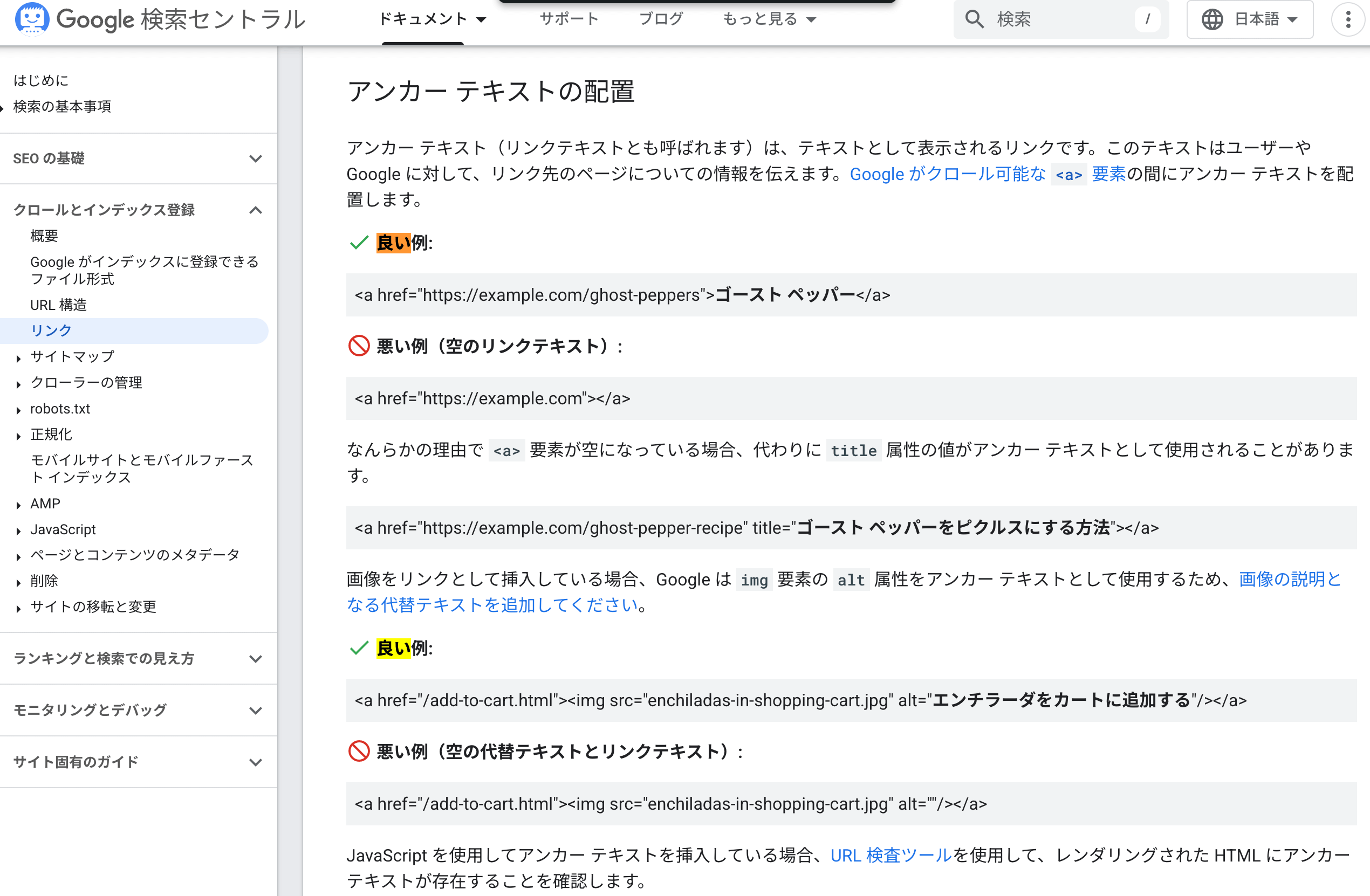

ガイドライン準拠のアンカーテキスト戦略

出典:Google の SEO リンクに関するベスト プラクティス

被リンクを得る際、アンカーテキスト(リンクが貼られている部分の文字列)にどのようなフレーズを使うかも重要です。

かつてはすべてのリンクに特定のキーワードを設定する過剰最適化が行われていましたが、現在のGoogleはこうした行為を不自然と判断します。

多様性を持たせる

1. 指名検索ワード(ブランド名)

2. 一部キーワードのみを含む自然な文章

3. 「こちら」「詳しくはこちら」といった一般的な表現

これらをバランス良く含めることで、リンクプロフィールが自然なものに見えます。

コンテクストを重視

1. リンク先の内容とアンカーテキストが一致しているか確認

2. ユーザーがクリックした際、「なぜこのテキストがリンクになっているのか」を理解できる文章づくりを意識

Googleのガイドラインに違反する形でリンクテキストを操作すると、ペナルティを受けて検索順位が大幅に下落する可能性もあるため要注意です。

被リンクプロファイルの継続的モニタリング

外部対策は「施策を打って終わり」ではなく、常に変化する被リンクプロファイルを追いかける必要があります。

被リンクプロファイルとは、自社サイトに対してどんなサイトから、どんなアンカーテキストでリンクが張られているかを一覧化したものです。

定期的にチェックすることで、次のようなメリットがあります。

1. 低品質リンクの早期発見

不自然なリンクやスパムサイトからのリンクが急増していないかチェックし、問題があれば「リンクの否認」ツールを使って対処

2. アンカーテキストの最適化

特定のキーワードやフレーズに偏りすぎていないかを確認し、必要に応じて修正を依頼

3. 新規リンク獲得元の分析

思わぬサイトからリンクが貼られている場合、その経路や理由を分析し、さらに良質なリンクの獲得につなげるヒントを得る

サードパーティのSEOツール(例えば、Ahrefs、Moz、SEMrushなど)を活用すると、被リンクの増減やリンク元サイトの品質を定期的にモニタリングできます。継続的なウォッチ体制を整えることで、外部対策の効果とリスクをバランスよく管理しましょう。

SEOの外部対策に関してよくある質問

外部対策を進めるうえで、多くの企業や担当者が疑問に思うポイントがいくつかあります。

これから紹介するFAQに目を通すことで、不明点をクリアにし、より効果的・安全な施策を打ちやすくなるはずです。

最適な外部対策を選択するうえで参考にしてみてください。

SEOの内部対策と外部対策の違いは何ですか?

内部対策は、自社サイト内部のあらゆる要素を最適化する施策です。

具体的には、メタタグ(タイトルタグやディスクリプション)、見出しタグ(h1, h2など)、ページ構造、ページ速度改善、コンテンツ品質向上などが挙げられます。

サイト運営者が直接編集・管理できる部分で、検索エンジンのクロールやインデックスをスムーズにし、ユーザーエクスペリエンスを高めることが目的です。

一方、外部対策はサイト外部の要素にフォーカスし、被リンクやSNSでのシェア、メディア露出などを通じてサイトの知名度や信頼度を高める施策を指します。

他者の行動や評価が関わるため、一朝一夕に成果が出にくい一方で、効果が現れるとサイトの権威性やE-E-A-Tを大きく向上させる可能性があります。

両者は相互補完の関係であり、内部対策が整っていないといくら外部対策を行っても成果が限定的になるため、まずは内部対策をしっかり行ったうえで外部対策に取り組むのが理想です。

SEOの外部対策の費用はいくらですか?

外部対策に必要な費用は、具体的に行う施策や規模、また業者に依頼するか内製化するかによって大きく異なります。以下は一例です。

- デジタルPR会社への依頼 月額数万円~数十万円

- インフルエンサー施策 フォロワー数や影響力に応じて1案件数万円~数百万円

- 寄稿記事の作成 自社で執筆するならほぼコストは人件費のみ。外注する場合は1記事あたり数千円~数万円

- イベントやカンファレンスへの出展 出展料やブース制作費が必要なこともあり、数万円から大規模なものでは数百万円

予算をかければ確かに成果は見えやすくなりますが、費用対効果を冷静に判断しながら施策を選ぶことが肝心です。

低予算でもブログやSNS、無料プレスリリースサービス、コミュニティサイトの活用など、アイデア次第で費用を抑えつつ外部対策を展開することは充分に可能です。

やってはいけないSEO対策は?

Googleのガイドラインに反する手法、いわゆるブラックハットSEOは絶対に避けるべきです。

代表的な例としては、

- リンクファームやリンク販売サイトから大量の被リンクを購入

- 無関係なサイトとの大量相互リンク

- 自作自演ブログを乱立させて不自然にリンクを貼る

- 隠しテキストや隠しリンク

- このような行為はペナルティを受ける可能性が高く、検索順位が急落する、あるいは最悪の場合インデックスから除外されるケースもあります。

長期的に見てリスクが高いだけでなく、そもそもユーザーに価値を提供する施策ではありません。

正攻法でサイトの価値を高める施策が、結果として安定した検索順位向上につながります。

外部対策の効果はいつから現れる?

外部対策の効果が検索順位に反映されるまでの期間は、数週間から数か月程度かかることが多いです。

被リンクを獲得しても、Googleのクローラーがリンク元のページを巡回し、それを評価アルゴリズムに反映するまでにタイムラグがあるためです。

さらに、サイト全体の品質や競合状況によっても変動します。

また、一度に大量の被リンクが急増すると検索エンジンに「不自然なリンク獲得」と判断されるリスクもあります。

短期的な結果を求めすぎず、腰を据えて継続的に取り組むことが成功への近道です。

低予算でもできる外部対策はある?

低予算でも工夫次第で外部対策を実施できます。

特に、以下のような方法はコストを抑えながらリンク獲得やブランド認知の向上に繋がりやすいです。

- 自社ブログの充実化:専門的なノウハウや最新トレンドを定期的に発信し、自然な被リンクやSNSシェアを狙う

コミュニティサイトやQ&Aサイトへの有益な回答:業界特化の掲示板や大手Q&Aサイト(Yahoo!知恵袋、教えて!gooなど)で知識を提供しつつ、自社サイトの関連ページを紹介する - 無料プレスリリース配信サービスの活用:PR TIMESや共同通信PRワイヤなど有名サービスもありますが、無料枠や格安プランを活用できるサイトも存在

- SNSでの情報発信とフォロワーとの交流:Twitter(X)やInstagram、Facebookなどを使い、地道にファンを増やし、拡散力を高める

これらの取り組みはすぐに大きな成果を生むわけではありませんが、継続することで少しずつリンクやブランド認知が積み重なり、最終的には検索順位に貢献してくれます。

被リンクの質と量、どちらが重要?

「質」と「量」はどちらも無視できませんが、現代のSEOでは質がより重要視されるのが主流です。

かつては「リンク数が多いほど優位」とされていましたが、Googleのアルゴリズム更新によって低品質リンクの評価が大幅に下がり、むしろペナルティの対象になる可能性もあります。

一方で、まったくリンクがないのも問題で、ある程度の量は必要です。

基本的には「関連性が高く、権威性のあるサイトからのリンクを時間をかけて積み上げる」ことを目指しましょう。

自社で取り組むべきか外注すべきか?

これは予算と社内リソース、そして目標とする成果スピードによって判断が分かれます。

例えば、デジタルPRやメディアアプローチはノウハウや人脈が必要になるため、PR代理店やSEO専門会社に依頼するとスムーズに進む場合があります。

しかし当然、外注コストはそれなりにかかるでしょう。

一方で、自社ブログ運営やSNS運用は内製化しやすい施策の代表例です。

社内にコンテンツ作成能力がある程度あれば、低コストかつ短いコミュニケーションフローで施策を展開できます。

施策ごとに「内製のメリット」「外注のメリット」を比較検討し、最適な形を模索するのがおすすめです。

こちらの記事もおすすめ⬇︎

SEO内製化(インハウスSEO)とは?メリットデメリットや成功のコツを徹底解説

SEOの外部対策まとめ

本記事では、SEOにおける外部対策を中心に、その基礎から最新トレンド、さらに具体的な12の施策を幅広くご紹介しました。

被リンク獲得やメディア露出、SNSを活用した拡散施策などは、GoogleのE-E-A-Tを強化し、検索アルゴリズムにおいても高評価を得るための重要な手段です。

また、総務省の「令和4年版情報通信白書」によると、インターネット利用者数は年々増加し、オンラインでの情報発信・集客の重要性はさらに高まり続けています。

内部対策と外部対策を組み合わせながら、長期的視野でサイトの専門性と権威性、そしてユーザーからの信頼を積み上げていきましょう。

そうすることで、検索エンジンからの評価が向上し、ビジネス全体の成長にも大きく寄与してくれます。