SEOを依頼するといくらかかる?費用と会社選び、見積もり項目などを紹介

ビジネスを拡大したい、多くのユーザーにサービスを届けたいと考えるなら、「SEO対策」は欠かせない要素です。

しかし、いざ外部の専門家に依頼しようとすると「どのくらい費用がかかるの?」「会社とフリーランス、どちらに頼むのが良いの?」など、具体的な疑問が次々に出てくるのではないでしょうか。

本記事では、SEOを依頼する際の費用相場や依頼先の選び方、成功に向けて準備すべきポイントを分かりやすくまとめました。

ぜひ最後まで読み進めて、失敗しないための知識をしっかり身につけてください。

SEOを依頼する際の費用相場や依頼先の選び方、成功に向けて準備すべきポイントが分かる。

SEOを依頼する費用相場【料金形態別】

「費用の相場や料金形態を正しく理解することで、契約後に『こんなはずじゃなかった』と後悔するリスクを減らせます。

また、自社に合った料金プランを選ぶことで、無駄な出費を抑えながら最大の効果を得ることが可能です。」

SEO依頼の料金形態は、主に「月額固定型」「成果報酬型」「単発依頼型」の3つに大別され、以下の通りです。

| 料金形態 | 主な費用相場 | 特徴と注意点 |

|---|---|---|

| 月額固定型 | 月10万円〜30万円(サイト規模により変動) | 継続的なサポート、長期契約が前提、安定した改善を期待できるが初期コストが高め |

| 成果報酬型 | 成果条件達成時に報酬発生(条件次第で数万円〜数十万円) | 成果が出ないと費用が発生しないが、設定キーワードの質や契約内容に注意が必要 |

| 単発依頼型 | スポット依頼で数万円〜(範囲により大きく変動) | 必要な施策だけ依頼しやすいが、長期フォローがないため中長期の改善は別途検討が必要 |

それぞれメリット・デメリットがあるため、自社の目的や予算、施策の範囲を考慮したうえで選ぶことが大切です。

以下では、各プランの特徴と費用目安を詳しく解説します。

月額固定型

月額固定型は、毎月一定の費用を支払い、その間は継続的にSEO対策全般をサポートしてもらう形式です。

一般的な相場は月額10万円〜30万円ほどが多いですが、サイト規模や競合状況によっては50万円以上を提示されるケースもあります。

契約期間は6カ月〜12カ月が目安とされることが多く、長期的な目線でサイトを育てたい企業に向いています。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 長期的な改善を期待できる | 短期間で成果が出にくいと割高に感じる可能性がある |

| 毎月レポートや施策提案を受けられることが多い | 最低契約期間が設けられている場合が多く、途中解約しづらい |

| 包括的な対応(内部施策、外部施策、コンテンツ施策など)を継続してもらいやすい | 毎月の予算負担が固定化するため、小規模事業には厳しい場合も |

成果報酬型

成果報酬型は、指定キーワードでの順位上昇やアクセス増加、問い合わせ数増加など、定めた指標に達した場合に報酬を支払う仕組みです。

成果が出なかった場合のリスクが低い一方で、以下のような注意点があります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 成果が出ない限り費用がかからないため、初期費用を抑えられる | 上位表示が比較的容易なキーワードを設定されがちで、実際のビジネス成果につながりにくいことがある |

| 依頼主と受注者が同じ目標を共有できるのでモチベーションが高まりやすい | 契約内容によっては、もし目標に達したときの報酬が高額になるリスクも |

一部の業者は不正な手法(ブラックハットSEO)で短期的に成果を狙う場合があり、長期的には検索ペナルティリスクを抱えることも

成果報酬型を選ぶ際は、「どの指標を持って成果とするか」「設定キーワードはどの程度ビジネスに貢献するか」を事前にしっかり確認しましょう。

短期的な順位上昇のみを目指すのではなく、コンバージョン(CV)や売上に直結する施策がなされているかが重要なポイントです。

単発依頼型

単発依頼型は、サイト監査やキーワード選定、コンテンツ制作など、特定の業務のみを依頼し、その都度料金を支払う形態です。

例えば「SEOコンサルを1回受けたい」「サイト構造を一度診断してほしい」「オウンドメディアの記事を数本だけ書いてほしい」といったスポット的な依頼に向いています。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 必要な業務だけを選んで依頼できるため、費用をピンポイントで抑えやすい | 継続的なフォローが必要なSEO施策では、改善の途上で終わってしまう可能性がある |

| 単発契約なので長期契約の縛りがなく、自由度が高い | 全体最適ではなく部分最適にとどまりやすいため、抜本的な改善にはつながりにくい |

| 社内の担当者と協力して進めたい場合など、スポット的なアドバイスをもらいやすい | 単発コンサルのみでは、最新情報を継続的に反映しにくい |

依頼の際には、自社が求める範囲や目標、具体的な成果指標を明確にしておくことが重要です。

また、各社・各個人で料金の算出基準が異なるため、複数の提案を取り寄せて比較検討すると、相場感を掴みやすくなります。

SEOを依頼するときの流れ

SEO依頼を成功させるためには、事前準備と正しいステップを踏むことが欠かせません。

ここでは依頼から施策開始、成果検証までの流れを知ることで、トラブルを防ぎスムーズにプロジェクトを進められます。

SEOを外部に依頼する場合、おおまかな流れは以下のようになります。

- 自社サイトの課題整理・目標設定

- 見積もり・提案の依頼

- ヒアリング・施策内容の打ち合わせ

- 契約締結・キックオフ

- 施策の実施・効果測定

- レポート受領・改善策の継続

ここでは、各フェーズで押さえておきたいポイントをより具体的に説明していきます。

見積もりを取る前にやるべきこと

見積もりをスムーズに取るためには、自社サイトの現状分析と目標設定が欠かせません。

アクセス解析ツール(Googleアナリティクスやサーチコンソールなど)を使って、現時点の検索順位やアクセス数、訪問者の行動を把握しておきましょう。

例えば、「現状は月間アクセス数が3,000程度。主要キーワードで20位前後。半年後には10位以内を目指したい」など、具体的な数字を示せると提案を受ける際に具体的なプランを提示してもらいやすくなります。

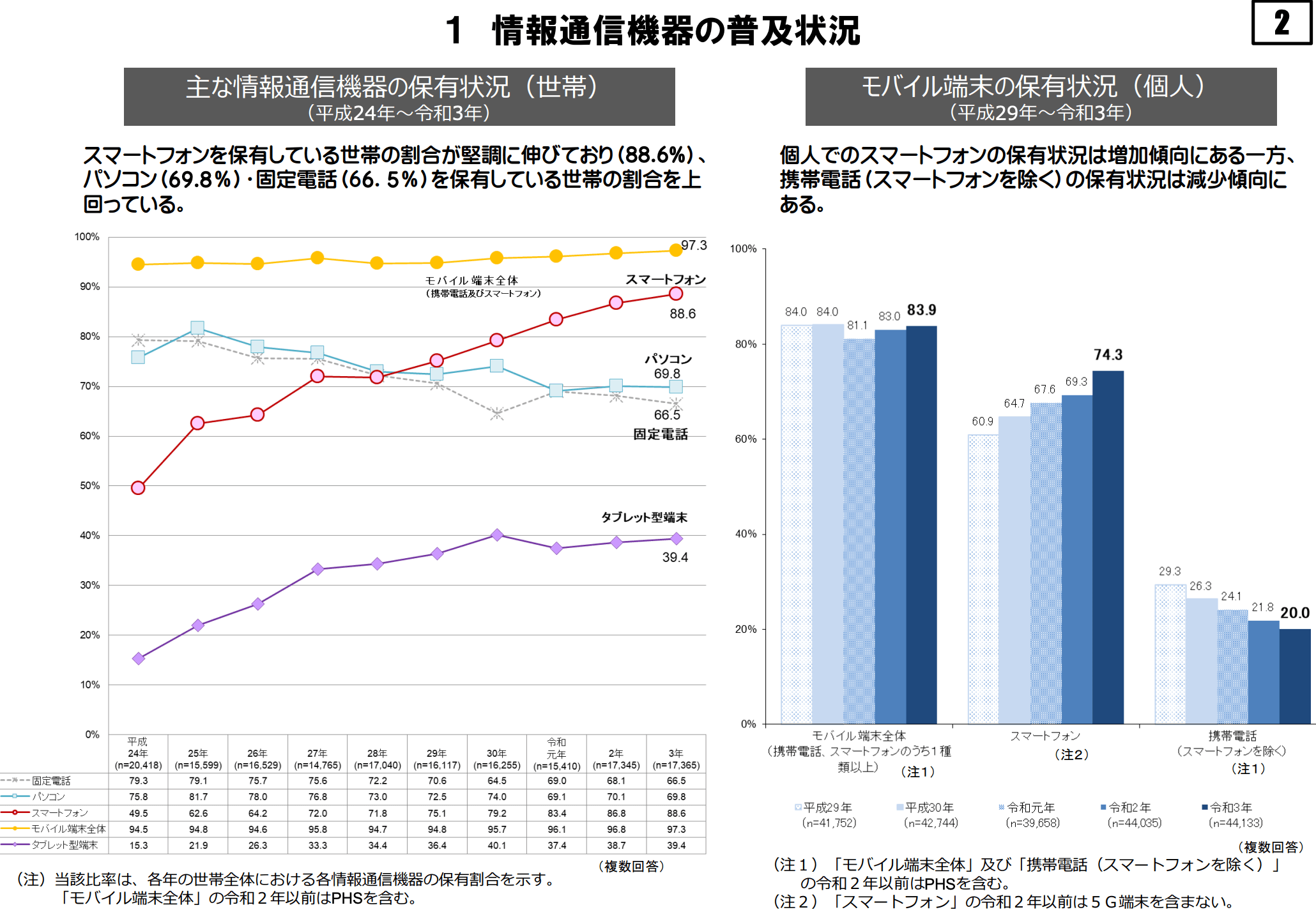

また、総務省の令和3年通信利用動向調査によれば、スマートフォンによるインターネット利用が年々増加しており、スマホ対応のレスポンシブデザインやページ表示速度の最適化がより重要になっているというデータもあります。

引用:情報通信機器の普及状況|総務省の令和3年通信利用動向調査

引用:情報通信機器の普及状況|総務省の令和3年通信利用動向調査

こうした外部データを参考にしながら、自社サイトがどのデバイスで多く見られているのか、競合がどういった方法で集客しているのかをチェックすることも大事です。

自社の強み・弱みを洗い出し、ターゲットユーザーを明確にしておくことで、より効果的なSEO施策を検討できます。

ヒアリング時のポイント

見積もりや提案を依頼する段階では、以下のポイントをしっかりヒアリングしておきましょう。

施策内容の具体性

どのような分析ツールを用いるのか、内部対策ではどこまで踏み込んだ改修を行うのか、外部リンクの獲得手法やコンテンツ戦略は具体的にどうするのか、といった部分を聞き出しておくことで、ブラックボックスを減らせます。

担当者の実績と専門性

過去どのような業種・サイトを成功に導いたのか、具体的な施策事例はあるのかなどを確認します。

経験豊富な担当者やチームであれば、想定外のトラブルにも柔軟に対応してくれる可能性が高いです。

レポーティングの頻度・内容

月に一度のレポート提供が一般的ですが、週次レポートや定例ミーティングを行う業者も存在します。

レポートの形式や、改善提案のスピード感なども確認し、コミュニケーション不足によるモチベーション低下を防ぎましょう。

契約期間や解約条件

月額固定の場合、最低契約期間が6カ月や1年に設定されていることが多いです。

また、中途解約の際に違約金が発生するケースもあるため、契約条項をよく読み込む必要があります。

運用後のサポート体制

実際の施策で何か問題が発生した場合、どのような連絡手段で、どのくらいのスピードで対応してもらえるかが重要です。

チャットツールや電話、メールなど柔軟に対応してくれるかもチェックしておきましょう。

複数の候補先から見積もりを取り、比較検討することで、相場観やサービスレベルを把握しやすくなります。

その際、単に金額の安さだけで決めず、実績や担当者との相性、レポート・サポート体制の充実度も総合的に評価することが大切です。

契約時の注意点

契約時には、提案内容や見積もり書、契約書に不明点や不備がないか細かくチェックしましょう。

特に注目すべき項目は以下の通りです。

料金形態と支払いタイミング

月額固定ならば毎月何日に引き落としがあるのか、成果報酬型ならばいつの時点でどういった成果指標を元に報酬発生が決まるのかを明確化します。

契約期間と更新方法

自動更新があるのか、更新の際に改めて見積もりや提案を受けるのかなど、契約延長のフローを理解しておきましょう。

禁止事項や注意事項

例えば自社が別途外部リンクの購入を勝手に行ったり、不正なスパム行為を行ったりすると契約違反になるケースがあるかもしれません。

ブラックハットSEOに当たる行為が禁止されているかは、必ず確認が必要です。

施策の所有権や権利関係

作成されたコンテンツやレポートなどの著作権、サイト内で導入されたツールのライセンスなどが、誰の所有になるのかを明確にしておきましょう。

また、契約前に「契約書」だけでなく「提案書」や「プロジェクト計画書」をしっかり読み込み、疑問点があれば納得いくまで質問する姿勢が重要です。

契約後に認識違いが発覚すると、プロジェクト進行に大きく影響が出る可能性があります。

依頼後の確認事項

契約が締結したら、いよいよ施策の実行フェーズに入ります。

ここからはPDCAサイクルを意識しつつ、成果を最大化するためのコミュニケーションを継続していくことが大切です。

初期診断結果の共有

まずはサイトの現状分析レポートや対策方針を受け取り、担当者と詳細をすり合わせましょう。

ターゲットユーザーやキーワードの優先度など、初期段階で軌道修正すべき点があれば早めに調整します。

定期レポートのチェックと改善要望

月次や週次で提供されるレポートを確認し、順位変動やアクセス数の推移を把握します。

もし想定した結果が得られていない場合は、その原因を一緒に検討し、対応策を提案してもらいます。

サイト更新・コンテンツ追加

SEOは質の高いコンテンツを継続的に追加していくことが重要です。

キーワード選定や記事構成の提案を受け、社内リソースがあれば共同でコンテンツを作成する形も考えられます。

キーワードの再精査

時期や季節要因、ユーザーの検索意図の変化に伴い、狙うべきキーワードも変わってきます。

定期的に見直しを行い、効果的なキーワードへ注力することで、限られたリソースを有効活用できます。

競合動向のモニタリング

競合サイトがどのような新規記事や施策を打ち出しているか、外部リンクをどのように獲得しているかなどをチェックし、自社の施策に反映させましょう。

施策開始後すぐに劇的な順位上昇が見られない場合でも、焦らずに継続することが大切です。

SEOは長期的な取り組みが基本であり、成果が現れるまでに3カ月〜6カ月ほどかかることが一般的とされています。

定期的なミーティングやレポートを通じて、依頼先とゴールを共有しながら改善を積み重ねていくことで、最終的に高い成果を得られる可能性が高まります。

SEOを依頼すべきタイミングと判断基準

「SEO対策を始める最適なタイミングを把握することで、無駄なコストをかけずに最大効果を得ることができます。

また、自社に必要な施策を明確化しておくことで、適切な依頼先をスピーディーに選べるようになります。」

SEOの依頼を検討するべきタイミングには、いくつかの兆候や状況があります。

具体的には、以下のようなケースで「SEOを外注すべきか?」を判断する企業が多いです。

アクセス数の伸び悩み

自社サイトに十分なコンテンツを投入しているのにもかかわらず、検索からの流入が思うように増えない場合は、SEO施策がうまく回っていない可能性が高いです。

自社担当者だけでは原因究明が難しいケースも多いため、専門家に診断を依頼することで改善点を素早く発見できます。

こちらの記事もおすすめ⬇︎

SEO内製化(インハウスSEO)とは?メリットデメリットや成功のコツを徹底解説

リニューアルや大幅な方針転換を予定している

サイトを全面リニューアルする場合は、設計段階からSEOを考慮しておくことで、大幅なリニューアル後の検索順位低下リスクを最小限に抑えることが可能です。

逆にSEOを無視してリニューアルすると、せっかくのデザイン刷新やシステム入れ替えがマイナスに働く恐れもあるため、プロの目線でアドバイスをもらうことが重要です。

競合に大きく差をあけられている

主要キーワードで競合が上位を占め、自社がなかなか上位表示できない状態は機会損失につながりやすいです。

特に、同業他社が積極的にSEO対策を行っている中、自社が何もしていないとますます差が開いてしまいます。

早めにプロへ相談し、効果的な戦略を打ち出すことで、遅れを取り戻しやすくなります。

社内にSEOの専門知識・リソースが不足している

SEOは専門的な知識や経験が求められる分野であり、Googleアルゴリズムのアップデートなどによって常にノウハウが変化していきます。

社内でまかなうには相応の教育コストや時間が必要になるため、即効性や確実性を重視するならば、外部へ依頼する価値は高いでしょう。

新事業や新商品を立ち上げるタイミング

サイトをローンチしてからできるだけ早期に検索流入を獲得しておきたい場合、SEOの導入は早ければ早いほど有利です。

新規事業で認知を拡大し、集客の土台を作るためにも専門家の知見を活かすと効率的です。

これらの要素を踏まえると、特に「時間をかけたくない」「どうやって改善すればいいか全くわからない」状況であれば、早めに依頼を検討するほうが結果的にコスト削減につながるケースが多いです。

SEO対策は単発の施策というよりも、中長期的な継続が前提となるため、適切な時期にスタートを切ることが成功の鍵となります。

SEOの依頼先は主に2種類:会社か個人か

SEOを依頼する先として、専門会社、フリーランス、クラウドソーシングなどさまざまな選択肢があります。

それぞれを理解することで、自社の目的や予算、体制に合った最適なパートナーを見つけやすくなります。

SEO会社の特徴とメリット

SEO会社に依頼する場合の最大の強みは、豊富なリソースと専門知識を一括で活用できる点です。

一般的にSEO会社は、複数の担当者がチームとして動き、サイト分析から戦略立案、内部施策、外部施策、コンテンツ作成支援など、網羅的なサポートを行います。

ノウハウの蓄積量が多いため、業種やサイト規模に合わせた柔軟な提案を期待できるのが大きな魅力です。

具体的なメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

最新のSEO情報を常にウォッチしている

Googleのアルゴリズムアップデートや新しい施策をいち早くキャッチアップし、施策に反映してもらえることが多いです。

これにより、自分たちではなかなか追いかけきれない最新技術やトレンドをサイトに取り入れられます。

複数の担当者によるサポート

設計・分析に強い人、ライティングやコンテンツ企画に強い人など、スペシャリストが役割分担して対応してくれます。

結果として、施策の抜け漏れが少なく、より総合的な質の高いSEO対策が期待できます。

豊富な実績や事例

過去に多くのクライアントを担当してきたノウハウが活かされるため、業種特有のキーワードや成功パターン・失敗パターンを理解していることが多いです。

特に競合が多い業界の場合、経験値の高いSEO会社は心強い味方となります。

デメリットとしては、一般的に費用が高めになるケースが多いことです。

月額数十万円〜数百万円のコースを用意している会社もあり、予算に余裕のない企業には厳しい場合があります。

また、担当者とのコミュニケーション体制によってはレスポンスが遅かったり、クライアント数が多い大手会社だと細部まで目が届きにくい可能性もあります。

とはいえ、体制が整っている分、安心感を重視する企業には適した選択肢と言えるでしょう。

フリーランスの特徴と使いどころ

フリーランスに依頼する場合、個人のプロと直接やりとりをする形態となります。

費用は企業規模にもよりますが、SEO会社と比べると安く済むことが多く、個人の都合に合わせた柔軟な対応が可能です。

具体的なメリットとしては、以下のポイントが挙げられます。

コストを抑えやすい

一般的にフリーランスはオフィス維持費や社員の人件費などがかからない分、月額やスポット料金が安く設定されている場合が多いです。

小規模事業や個人事業主など、大きな予算をかけられない企業でも導入しやすいでしょう。

コミュニケーションが密になりやすい

会社ではなく個人との直接契約となるため、メールやチャット、電話でのやりとりがスムーズになるケースがあります。

調整や修正が必要になったときも、すぐに対応してもらいやすいのが強みです。

専門性の高いフリーランスも存在

大手SEO会社で実績を積んだ後に独立したプロや、特定の業界に特化したSEOコンサルタントも多く存在します。

自社と相性の良いフリーランスを見つけられれば、費用対効果の高い結果を期待できるでしょう。

一方で、フリーランスに依頼するデメリットとしては「人によってスキルや対応範囲に差がある」点が挙げられます。

例えば、分析や戦略立案は得意でも、ライティングやデザインは対応できないというケースもあります。

また、個人でスケジュールを管理しているため、病気や事故など予測不能なトラブルで連絡が取れなくなるリスクもゼロではありません。

そのため、契約前には実績や得意分野、過去のクライアントの声などをしっかりと確認し、業務範囲と納期を明確にしておく必要があります。

クラウドソーシングを利用して依頼する場合、複数のフリーランスや副業ワーカーに対して一度に案件を提示できるという利点もあります。

ただし、品質や納期管理がクライアント側の責任で行われることが多く、十分な管理体制がないとクオリティにバラつきが生まれる可能性がある点には注意が必要です。

SEOの依頼に関してよくある質問

SEOを依頼する前に、誰もが気になる疑問や不安があります。

ここでは代表的な質問に回答することで、あらかじめ抱えているモヤモヤを解消し、依頼プロセスをスムーズに進められるようになります。

SEOの平均的な費用はいくらですか?

一般的に月額固定型であれば、月10万円〜30万円程度が多い傾向です。

ただし競合が激しい業界や大規模サイトを運営する場合は、50万円〜100万円以上の予算が必要になるケースもあります。

逆に小規模サイトやローカルビジネスを対象にするなら、数万円の範囲で対応してくれるフリーランスも存在します。

費用を判断する際は、単に金額だけでなく「施策範囲」や「レポートの質」「コミュニケーション体制」をセットで考えるようにしましょう。

SEO対策は毎月いくらかかりますか?

継続してSEO対策を行う場合は、月額固定契約が一般的で10万円〜30万円ほどが中心です。

ただし、長期的に取り組むほど効果が高まる一方で、短期間での成果を求める場合はスポットでの追加施策が必要になるケースもあります。

逆に一度に大きく予算をかけられない場合、単発依頼と月額サポートを組み合わせる選択肢も検討すると良いでしょう。

SEOの記事は1本いくらですか?

記事作成の料金は、文字数、専門性、取材の有無、ライターのスキルなどによって変動します。

相場としては1文字1〜5円ほどの領域が多いですが、専門性の高い領域では1文字10円以上になることもあります。

また、SEO会社やコンサルタントがコンテンツ設計まで行う場合は、構成案の作成やキーワード調査などを含むため、1記事あたり数万円〜の費用がかかるケースもあります。

効果はどれくらいで出る?

SEOの効果が出始めるまでには、一般的に3カ月〜6カ月程度は見ておくのが無難です。

新規サイトや競合が強いキーワードを狙う場合は、1年単位で取り組むケースも珍しくありません。

当然、早期に成果が出るに越したことはありませんが、焦ってスパム的な施策を行うとペナルティを受けるリスクがあるため、地道な継続が基本方針となります。

ブラックハットSEOではないか心配

ブラックハットSEOとは、検索エンジンのアルゴリズムの裏をかいた不正手法(大量の自作リンク、キーワードの過剰詰め込み、クローキングなど)を指します。

このような施策は一時的に順位が上がる場合があるものの、最終的にはGoogleのペナルティ対象となり、大幅な順位ダウンやインデックス除外のリスクを抱えます。

安心して依頼できるかどうかは、事前のヒアリングや提案内容で「自然な施策」を重視しているかを見極めることが大切です。

レポートはどのくらいの頻度でもらえる?

多くのSEO会社やコンサルタントは、月1回のレポート提出を基本としています。

ただし、サイト規模や契約内容によっては週次レポートのケースもあり、レポートのフォーマットもさまざまです。

レポート内容には、順位変動やアクセス解析データ、施策内容・結果、次回の改善計画などが盛り込まれるのが一般的です。

頻度や内容について、契約前に希望を伝えておくことで、透明性の高いコミュニケーションが可能になります。

コンテンツも任せられる?

SEO会社やフリーランスの中には、コンテンツマーケティングに強みを持ち、記事制作や編集を包括的に請け負うところも少なくありません。

自社にライターや編集者がいない場合、外部パートナーに一括で任せることで、効率的に高品質なコンテンツを量産できるメリットがあります。

ただし、自社のブランドや専門性を反映するためには、キーワード選定や記事監修の段階で密にコミュニケーションを取ることが重要です。

まとめ:SEO依頼で失敗しないために

SEOを依頼する際は、まず自社の目標や課題を明確にし、それに見合った料金形態や施策範囲を選択することが肝心です。

依頼先としては、SEO会社、フリーランス、クラウドソーシングなど多岐にわたりますが、それぞれ費用感や得意領域、サポート体制が異なるため、複数の提案を比較・検討して最適なパートナーを探しましょう。

契約前には必ずヒアリングや契約内容の確認を徹底し、施策開始後は定期レポートをもとにPDCAサイクルを回しながら改善を継続することが大切です。

特に、SEOは長期戦が基本となる施策のため、焦らずに正しい手段を積み重ねることで、最終的には大きな集客効果や売上アップにつながりやすくなります。

社内リソースだけで十分なSEO施策が難しい場合は、専門家の知見を活かしながら、サイトの検索順位を着実に引き上げていきましょう。